基于博弈论的四轮转向-四轮独立驱动自动驾驶车辆路径跟踪与稳定性协调控制

编者按:在自动驾驶车辆的控制系统中,路径跟踪精度与行驶稳定性往往构成一对难以调和的矛盾。传统控制方法多采用集中式优化策略,虽在一定程度上实现多目标协同,却难以从根本上化解子系统间的内在冲突。本文创新性地将非合作博弈理论引入四轮转向-四轮独立驱动(4WS-4WID)车辆的控制领域,构建了一种基于三方博弈的协同控制架构。研究将主动前轮转向、主动后轮转向与四轮独立驱动系统视为三个具有独立目标的博弈参与者,通过求解线性二次微分博弈的纳什均衡,实现了前/后轮转角与横摆力矩的协同决策。下层控制器采用二次规划完成轮毂电机转矩分配。仿真结果表明,该策略在双移线与蛇行工况下均能保持优异的路径跟踪能力与横向稳定性,尤其在低附着路面等极端条件下依然表现稳健。这项工作不仅为多执行器协调控制提供了新思路,更展现了博弈论在解决复杂系统内在冲突方面的独特优势,为下一代智能底盘控制系统的设计开辟了富有前景的方向。

本文译自:

《Coordination Control for Path Tracking and Stability of 4WS-4WID Automated Vehicles: A Game Theory-based Approach》

文章来源:

IEEE Transactions on Vehicular Technology ( Volume: 74, Issue: 5, May 2025)

作者:

Yuanlong Wang, Guanying Chen, Hengtao Jiang, Jiaqing Zhou, Tong Zhang, Guan Zhou, Chunyan Wang and Wanzhong Zhao.

作者单位:

College of Energy and Power Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China

原文链接:

https://ieeexplore.ieee.org/document/10842050

摘要:针对自动驾驶车辆路径跟踪过程中精度与稳定性的多目标控制问题,本文提出了一种适用于四轮转向四轮独立驱动(4WS-4WID)自动驾驶车辆的路径跟踪与稳定性协同控制策略。所提出的控制框架由基于博弈论的上层控制器和扭矩分配下层控制器构成。上层控制器采用非合作纳什博弈理论,基于三方博弈推导出协调控制策略,旨在研究主动前轮转向(AFS)、主动后轮转向(ARS)与四轮独立驱动(4WID)之间的交互作用。通过在线性二次微分博弈框架下求解耦合里卡蒂方程,获得纳什均衡解,该解为路径跟踪过程提供了前后轮转角及所需横摆力矩。下层控制器通过二次规划分配四轮轮毂电机的扭矩。为验证方案有效性,采用CarSim/Simulink构建联合仿真平台并开展测试。结果表明,该协同控制策略在极端工况下仍能展现出强健的路径跟踪与横向稳定能力。

关键词:四轮转向,路径跟踪,博弈论,横向稳定性,直接横摆力矩控制(DYC)

Ⅰ 引言

随着汽车电子和智能技术的快速发展,自动驾驶车辆因其提升行车安全和优化交通资源利用的潜力而备受关注[1],[2],[3]。自动驾驶技术主要由三大核心模块构成:环境感知、智能决策与控制执行[4],[5],[6]。该技术标志着近年来汽车领域的重大范式转变与技术革新,被视为未来汽车技术发展的主流方向[7]。

在四轮转向四轮驱动(4WS-4WID)自动驾驶车辆的控制设计中,路径跟踪控制是首要关注点。通过操控车辆转向动作,可实时减小相对于参考路径的位置偏差与航向偏差,从而使车辆趋近目标轨迹[8]。为实现车辆路径跟踪,已运用多种先进控制理论构建路径跟踪控制器,包括模型预测控制(MPC)[9]、人工神经网络控制[10]及滑模控制(SMC)[11]。Cibooglu等[12]提出基于几何模型的地面横向跟踪控制算法,通过不同曲率路径的跟踪性能对比,验证了纯跟踪控制法与Stanley跟踪控制法的优劣。Xu等[13]通过在状态空间方程中引入多点预览的道路曲率前馈链路,建立动态增强与泛化模型,并基于线性二次调节器(LQR)算法设计控制律,从而减少跟踪偏差超调并实现更平滑的转向过程。此外,为确保自动驾驶车辆路径跟踪的稳定性,部分研究者探索了多控制方法的融合,以发挥各自优势并提升整体控制性能。在[14]中,开发了扩展卡尔曼滤波观测器来估计车辆参数,并基于单点预览理论构建自适应预览时间模型以确保路径跟踪精度。上述路径跟踪控制策略研究多以最小化跟踪偏差为核心目标,而充分关注车辆稳定性提升的研究相对匮乏。对于智能车辆,需综合评估由非线性动态特性引发的操控不稳定性[15][16]。因此,在确保车辆整体稳定性的同时提升路径跟踪性能已成为当前研究的重点[17]。Hu等[18]提出了一种新型输出约束控制器,该方案在极端工况下有效解决了路径跟踪中的横向偏移控制问题,同时确保了轮胎打滑条件下车辆的横向稳定性,并深入分析了车辆动态演变过程。

除传统前轮转向车辆外,四轮转向与分布式驱动车辆的控制策略因其卓越的性能特征而备受研究关注。前轮与后轮转向角比例控制法通过维持特定转向角比例实现四轮转向,该比例随车速变化而变化,是四轮转向中最简洁的策略[19],[20]。文献[21]提出了一种考虑运动学约束条件的改进型纯跟踪算法,以及用于路径跟踪的分布式车轮驱动控制系统。文献[22]针对四轮独立转向电动汽车开发了线性模型预测控制器(L-MPC),用于跟踪由侧偏角和纵向位移定义的参考路径。对于4WS-4WID车辆,四轮转向与直接横摆力矩控制的集成可充分利用前后轮的纵向与横向力,从而进一步提升车辆稳定性[23]。该车型的路径跟踪控制需要前后轮主动转向系统与直接横摆力矩控制系统之间的协同配合。解决多个执行器之间的相互干扰与耦合问题,以充分优化车辆性能,是至关重要的考量因素。

博弈论最初发展于经济学领域,近年来在控制与汽车领域获得了显著关注,尤其适用于解决涉及多个个体与系统冲突的决策问题[24]、[25],包括决策规划[26]及自动驾驶的控制过程。Yan等[27]提出适用于人机混合驾驶环境中各类变道场景的多车博弈框架,以解决车辆间的协同操作问题。在[28]中,通过寻找非合作闭环Stackelberg均衡获得路径跟随过程中的最优控制量,其中自动前向信号(AFS)与自动后向信号(ARS)被视为动态微分博弈中的两个博弈主体。在此基础上,还建立了有限时间鲁棒调节器以缓解不确定扰动的影响。Na等[29]构建了人机协同驾驶的非合作博弈模型,该技术作为汽车领域的新型技术,较早实现了人车交互,显著提升了车辆的安全性与智能化水平。在[30]中基于离散时间Riccati方程,提出轨迹跟随控制与直接横摆力矩控制的集成方案,并求解了纳什开环与闭环博弈均衡。这些例子大多集中在两方博弈上,但也有涉及三个参与者的情况,如[31]的情况,其中底盘包括多个致动器,例如驱动、制动和转向,在分析系统动力学时,每个致动器被认为是单独的参与者。

基于上述研究,路径跟踪与稳定性控制问题是自动驾驶车辆的关键多目标控制课题,既涉及车辆实用性又关乎行车安全。现有研究多未同时兼顾路径跟踪精度与稳定性。对于四轮转向四轮独立驱动车辆,其子系统间存在交互与耦合关系,而关于三智能体协同控制的研究相对匮乏。因此本文提出基于三方博弈的协同控制方法,旨在提升自动驾驶车辆在复杂动态路况下的路径跟踪能力,同时保持行驶稳定性。该方法还能有效管理子系统间的冲突,优化四轮转向-四轮独立驱动车辆的性能。本文的主要贡献总结如下:1)基于非合作博弈理论,建立了一种用于集成AFS-ARS-4WID系统的新型三方博弈框架,旨在解决跟踪精度与稳定性的多目标控制问题;2)通过纳什均衡解实现了三执行器(前后轮主动转向系统与四轮独立驱动系统)的协调控制; 3)该集成控制方案引入了4WS与DYC的协同控制机制,可显著提升4WS-4WID自动驾驶车辆在极端工况下的路径跟踪精度与横向稳定性。

本文剩余部分组织结构如下:第二章提出所提控制策略的整体框架,并给出车辆横向动态模型与路径跟踪模型;第三章详细讨论基于博弈论的协调控制方法的建模与推导过程;第四章通过案例研究展示仿真测试及相关分析;第五章给出结论。

Ⅱ 概述与车辆建模

本节首先介绍控制策略的整体框架,随后阐述车辆的横向动力学模型与路径跟踪模型。继而建立综合车辆动力学与路径跟踪协同控制模型,并将其转换为状态空间形式,以利于基于博弈的控制方法实施。

A. 总体框架

对于4WS-4WID自动驾驶车辆,其前后轮主动转向系统与四轮独立驱动系统作为三个独立执行器,可视为博弈中的个体参与者。前后轮主动转向系统实现四轮转向功能,而分布式驱动系统则支持直接横摆力矩控制。该博弈的性质可分为合作博弈与非合作博弈,取决于参与者间是否存在约束性协议或共同利益[32]。本文基于非合作博弈理论,构建了三方博弈控制模型。为应对多目标控制及多智能体协调的挑战,我们提出一种集成控制系统,在框架内融合路径跟踪与稳定性控制功能。

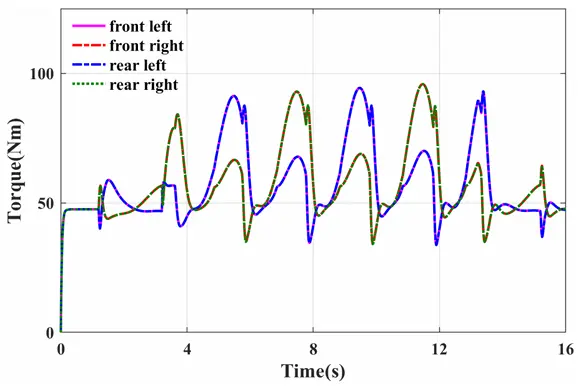

整体框架如图1所示,其中上层确定最佳前后轮转角和附加横摆力矩,下层则基于二次规划分配四个轮毂电机扭矩,旨在实现路径跟踪的同时确保车辆稳定性。

图1. 控制策略的整体框架

B. 四轮转向-四轮独立驱动车辆的2自由度动力学模型

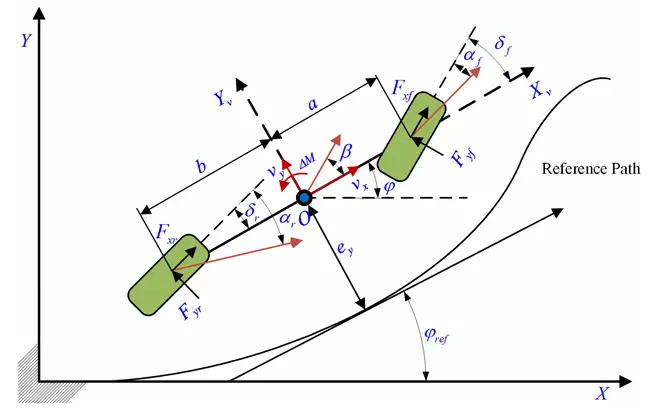

图2. 动力学模型图

在构建四轮转向四轮独立驱动车辆的两自由度动力学模型时,仅考虑车辆的横向运动和横摆运动,如图2所示。假设轮胎横向力是轮胎滑移角的线性函数。相较于传统前轮转向车辆,4WS-4WID车辆通过后轮转向引入额外的横向力与横摆力矩,同时因四轮独立驱动产生的差速扭矩还会引发附加横摆力矩[33]。

其中为车辆总质量,和分别表示前轮与后轮的转向角度,和分别表示前轮与后轮的转向刚度。和为轴线至质心(COG)的距离,为侧偏角,表示横摆角速度,为车辆纵向速度。 表示车辆的横摆惯性矩,表示附加横摆力矩。

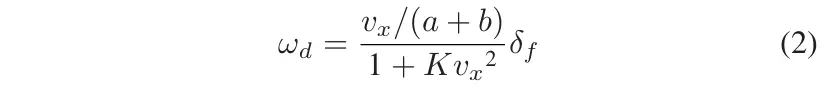

为提高稳定性,需从两自由度模型的稳态响应中推导出所需的参考模型,其中输出信号为理想侧偏角βd和理想横摆角速度ωd。当车辆处于稳态转弯状态时, 。横摆角速度的参考值可表示如下[34]。

其中稳定系数的计算公式为:。

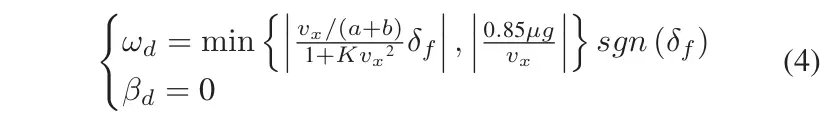

考虑到路面附着系数的影响,车辆行驶过程中的横向加速度必须满足。因此,理想的横摆角速度需满足以下约束条件。

其中为路面附着系数,为重力加速度,。

对于横向稳定性控制,理想侧偏角由表示。

因此,理想横摆角速度与理想侧偏角的数值可表示如下:

C. 路径跟踪模型

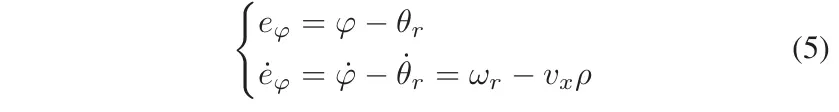

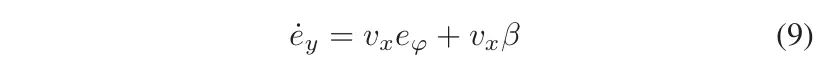

横向误差和航向误差用于表征路径跟踪的有效性。横向误差表示车辆重心相对于参考路径在横向方向上的位置偏差,而航向误差则代表实际航向角与参考航向角之间的误差。航向误差及其微分方程如下所示。

式中为实际航向角,表示参考航向角,表示参考路径的曲率。

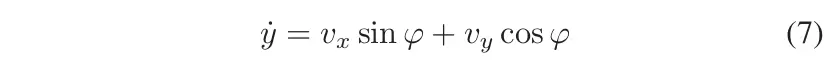

车辆坐标系与绝对坐标系之间的转换关系如式(6)所示。

其中指车辆横向速度。

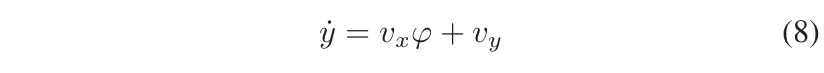

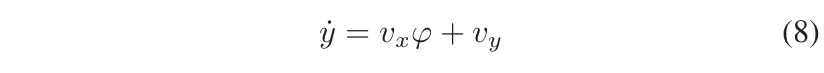

对式(7)积分即可得到车辆的横向位移。

根据小角度的假设[35],式(7)可以简化如下。

横向误差的微分方程如下所示。

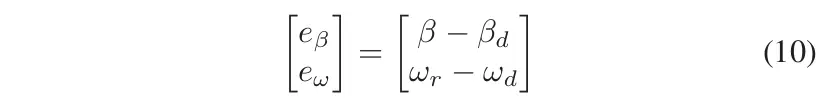

代表稳定性度量的误差向量定义为

结合车辆横向动力学方程,建立了车辆动力学与路径跟踪的协调控制模型,并写成状态空间形式。

其中是系统状态变量,并且

其中系统控制变量按、、排列,为状态转移矩阵。、和是输入矩阵,是已知的噪声扰动序列。

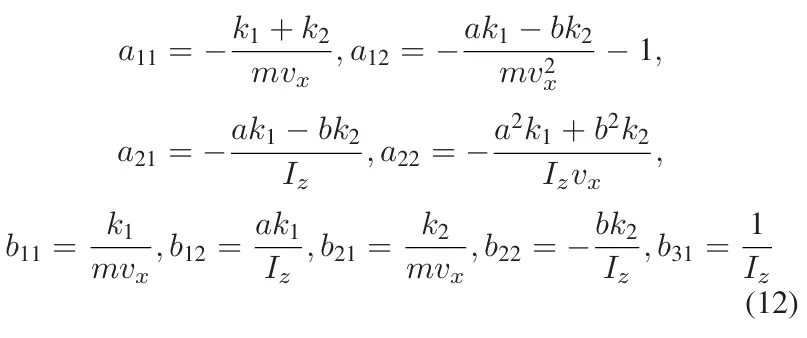

模型参数如下。

Ⅲ 路径跟踪和稳定性的协调控制

在本节中,利用上一节中给出的动力学模型,我们首先构建上层基于纳什博弈的协调控制器,然后构建下层扭矩分配控制器。给出了详细的公式和精确的推导过程。

A. 上层控制器:基于Nash博弈的协调控制

在这一节中,我们介绍了博弈论控制模型及其求解过程。我们提出的协调控制器不仅以路径跟踪精度为目标,还以车辆稳定性为目标。该控制器可以有效地协调4WS-4WID车辆的路径跟踪和稳定性控制,以及多个智能体之间的交互。AFS,ARS和4WID被认为是上层控制器处的动态博弈中的三个参与者。AFS被定义为参与者1,ARS被定义为参与者2,4WID被定义为参与者3,其中每个参与者具有不同的优化目标。对于AFS,主要目标是通过控制前轮角来最小化路径跟踪误差,而对于ARS,主要目标是通过控制后轮角来保持横向稳定性[28]。4WID能够实现直接横摆力矩控制,可以在极端条件下轮胎侧向力达到饱和时控制附加横摆力矩。这种能力可以抵消部分转向不足或转向过度,从而增强转向特性,提高驾驶安全性和稳定性。为了解决这个问题,我们利用线性二次微分对策来寻求纳什均衡,从而导致闭环纳什均衡的控制策略。

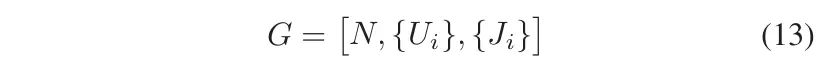

对于一个由参与者、参与者策略和参与者收益组成的博弈模型,包含所有三个元素的集合被称为范式[36],如下所示。

其中是参与者的集合,是策略的集合,是成本函数的集合。

如前所述,参与者集合由AFS、ARS和4WID组成,策略集合由相应的控制变量组成,即前轮转角、后轮转角和附加横摆力矩。下一步是为每个参与者建立成本函数。本研究中检查的实体的累积收益或损失不等于零,这是一个非零和博弈问题[37]。

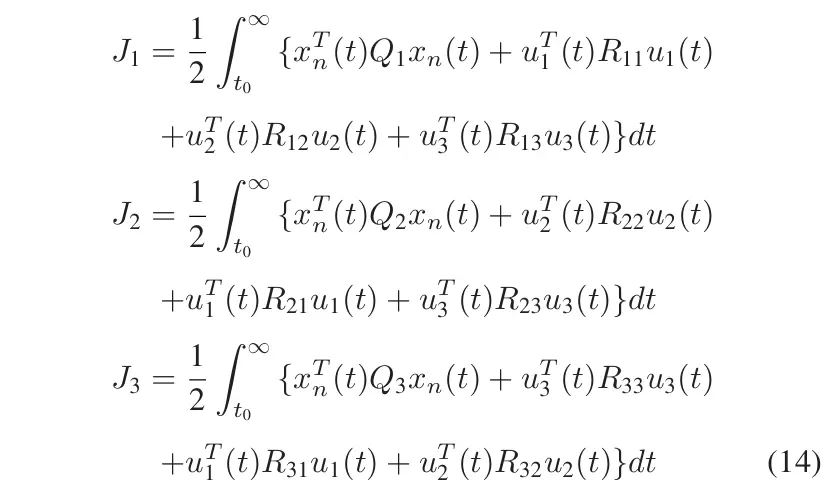

三个参与者的目标是最小化他们各自的二次成本函数。博弈系统中三个代理的成本函数可以写为

和分别表示状态的加权系数和控制输入的加权系数,和表示参与者1的加权系数,和表示参与者2的加权系数,和表示参与者3的加权系数。满足,,以及对称矩阵。用来定义参与者的偏好,而用来表示控制输入的重要性。为了最小化第个参与者的成本函数对其他参与者控制策略的依赖性,定义加权系数为。本文考虑终止时间趋于无穷大,表示博弈的开始时间。

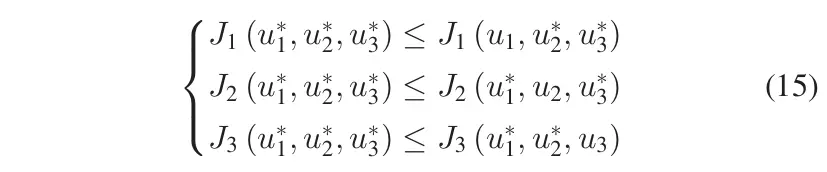

搜索容许控制集,使得下列不等式成立

其中,表示三个实体在纳什均衡点产生的理想博弈结果,满足(15)的策略集称为纳什博弈均衡解。

闭环模式只向参与者提供博弈中每个参与者状态的当前值,在这种信息模式下,每个参与者都能获得其他参与者的所有信息[39]。求解博弈方程的闭环纳什均衡解涉及到应用极小值原理构造汉密尔顿函数。

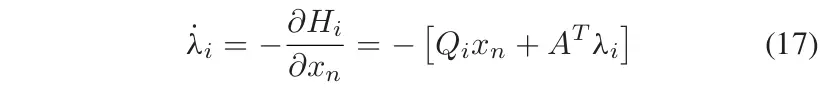

共态方程表示如下[40]。

是无约束的,并且控制方程可以表示如下。

共态和状态线性相关,如以下等式所示。

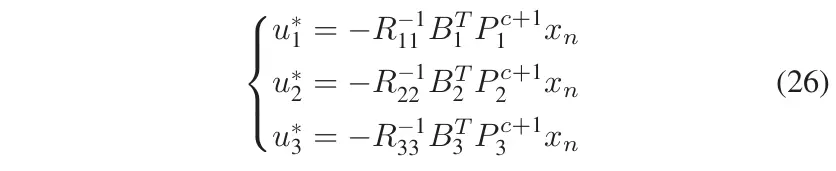

通过这种线性关系,我们可以建立参与者1、2、3的控制律(即、和)与状态变量之间的联系。因为是正定的,所以存在。博弈的纳什均衡解在(20)中给出。

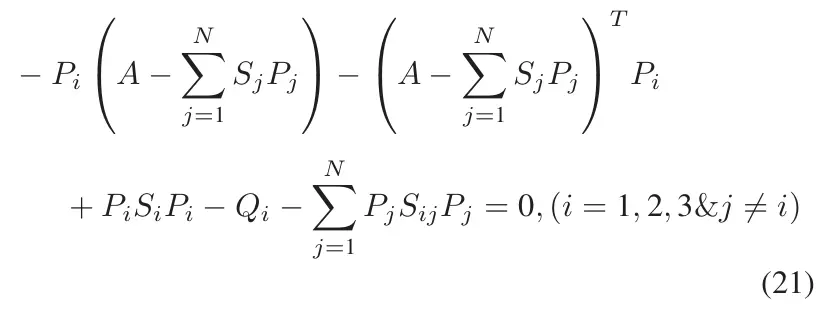

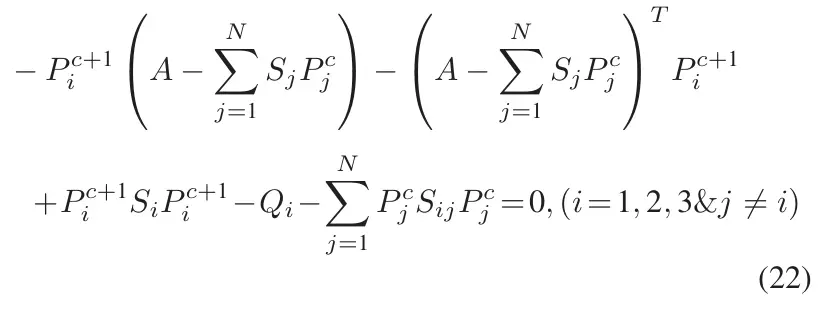

的交互博弈实际上是之间的博弈过程。满足下列耦合的Riccati矩阵代数方程

其中

应用迭代方法[41]来解决这个问题,并假设(21)在博弈次后保持不变,推导出以下方程。

裕度函数定义如下。

初始值矩阵首先通过解非耦合的Riccati方程获得,其给出如下。

可以通过将和代入(22)中来求解。可以通过将和代入(22)中来求解。可以通过将和代入(22)中来求解,并且更新初始矩阵。如果满足(25)中的不等式,则退出循环。如果不满足,继续进行下一轮迭代,直到满足条件

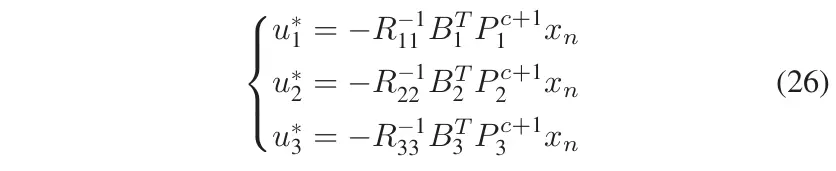

当满足(25)中规定条件时,(21)中的耦合里卡蒂方程近似成立,从而得到方程组的解 。随后,参与者1、2和3的纳什均衡解如下:

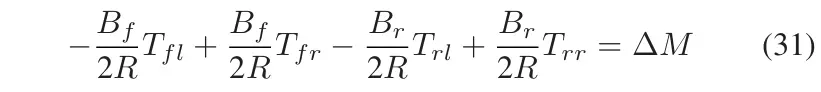

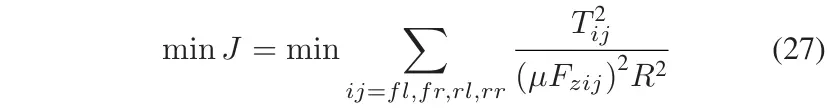

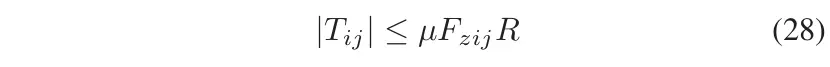

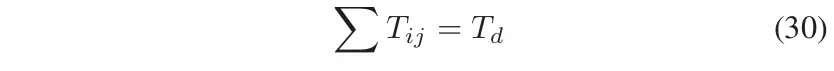

B. 下控制器:扭矩分配

附加横摆力矩由上层三方博弈协调控制器计算得出,车辆无法直接驱动该力矩。相反,目标力矩需通过下层扭矩分配控制器在四个驱动电机间进行分配。目标函数通过最小化四轮利用率的平方和建立,并构建二次规划问题以分配轮毂电机的扭矩。

其中fl、fr、rl、rr分别表示前左轮、前右轮、后左轮和后右轮,表示轮胎的垂直作用力。为轮毂电机产生的扭矩,当时表示驱动状态,当时表示制动状态。R为轮胎的有效半径。

轮内扭矩约束条件如下:

约束1:轮胎纵向力受轮胎-地面附着系数限制

约束2:电机的输出扭矩不能超过峰值扭矩

其中是轮内电动机的最大输出转矩。

约束3:总驱动扭矩能保证期望的车辆纵向速度

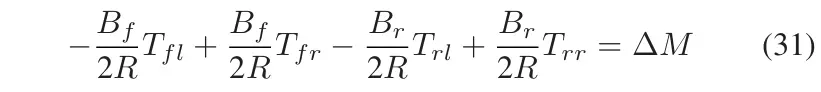

约束4:四个力矩都能有效地产生期望的附加横摆力矩

其中为前轴轴距,为后轴轴距。

Ⅳ 仿真结果与分析

本部分基于CarSim/Simulink进行了联合仿真试验,控制模型在Simulink中开发,CarSim提供整车模型和道路仿真条件,为验证所提出的协调控制方法的有效性和实用性,增加了两个控制器,即控制器Ⅱ和控制器Ⅲ,是为了与三方博弈策略进行比较而设计的两种不同的操作条件,即双移线(DLC)和蛇形行驶条件,控制器Ⅱ利用单点预览驾驶员模型[42]进行路径跟踪,并采用传统的四轮比例控制方法进行稳定性控制,另一方面,控制器Ⅲ采用解耦LQR方法[30]来实现三个代理的单独控制,其中扭矩分配也通过二次规划实现。

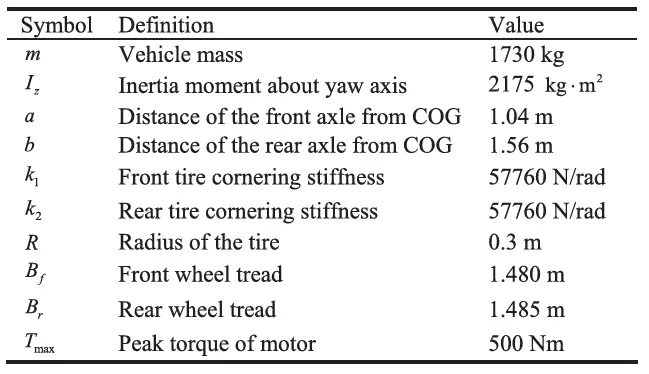

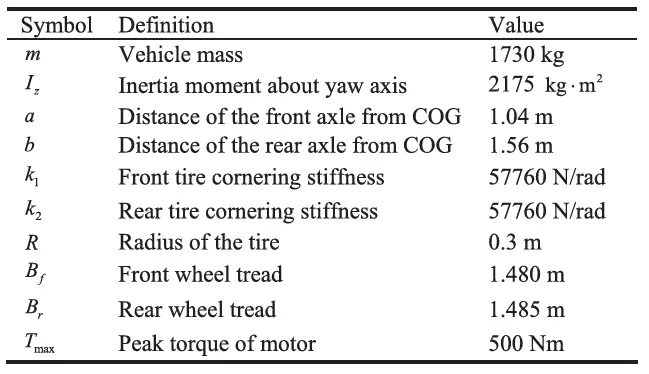

表I列出了模拟中使用的车辆主要参数。

表Ⅰ 车辆主要参数

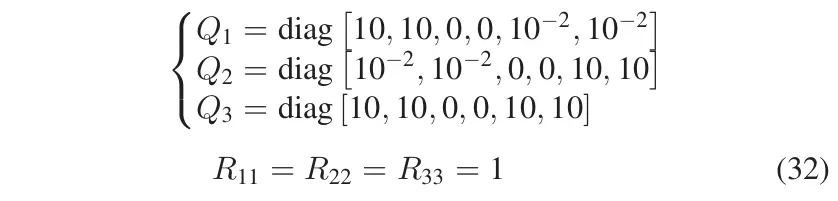

在仿真实验期间,通过迭代调整仔细选择状态加权矩阵和控制加权矩阵,其被给出为

场景A:双移线工况模拟

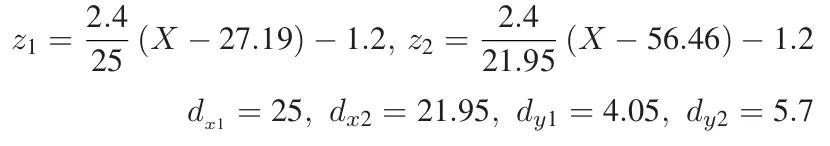

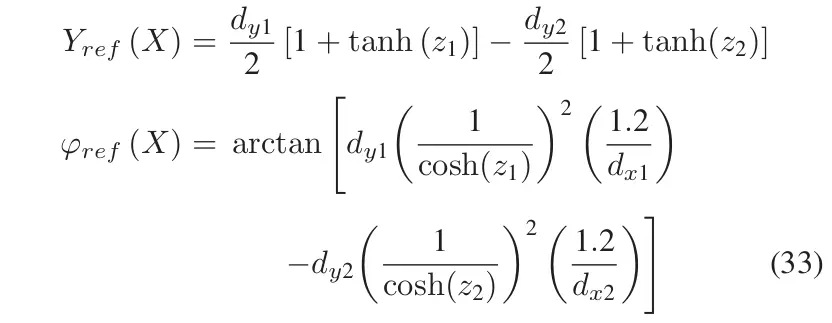

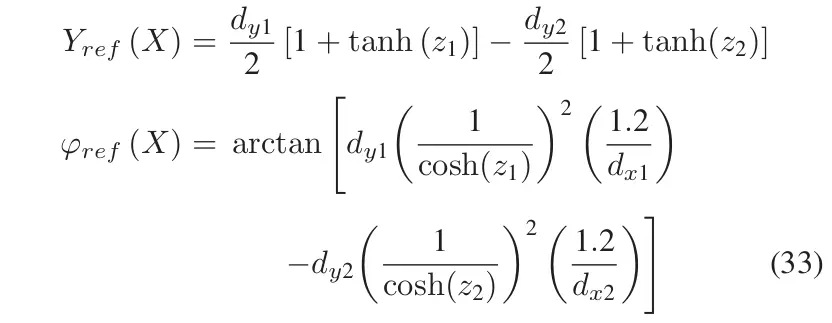

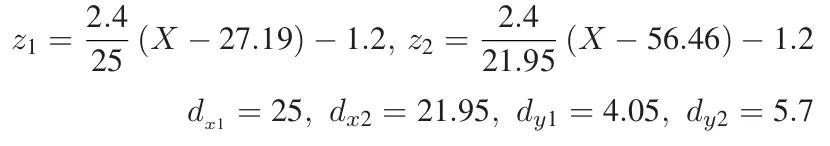

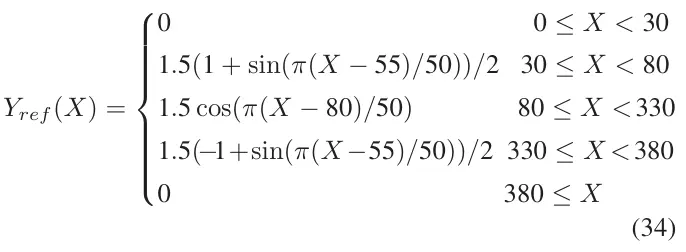

在此场景中,车辆正精确地沿着摩擦系数的路面追踪动态制动控制(DLC)轨迹,目标纵向速度设定为72公里/小时。定义DLC参考轨迹的解析表达式如下所示:

其中 ,

和分别是绝对坐标系中的横向位置和航向角的参考值,横向位置和航向角都是相对于纵向位置的非线性函数。

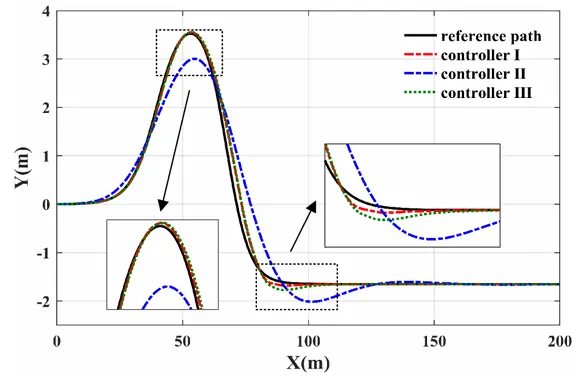

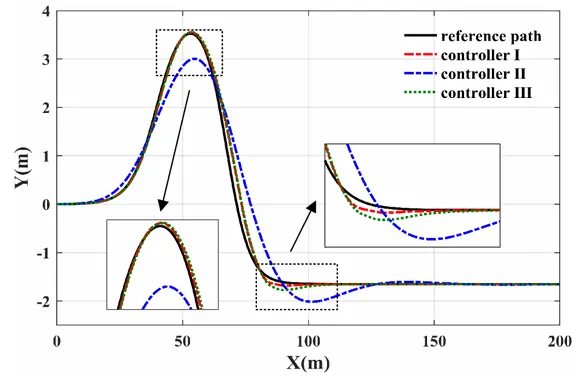

图3. 场景A下的位移

图4. 场景A下的航向角

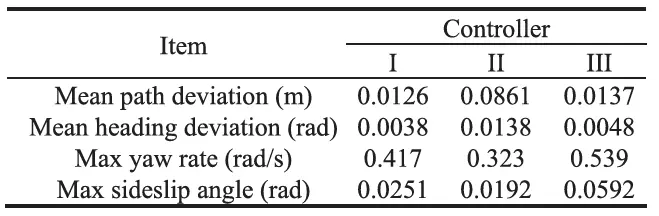

表Ⅱ 场景A的评价指标

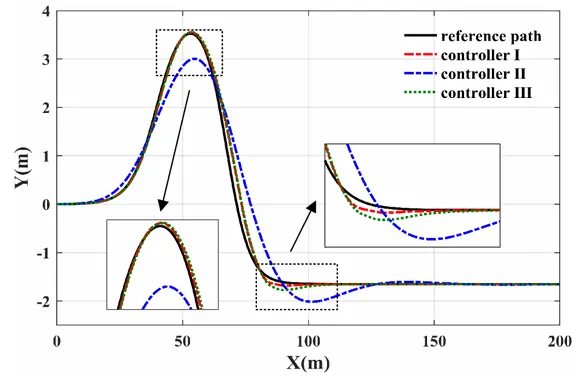

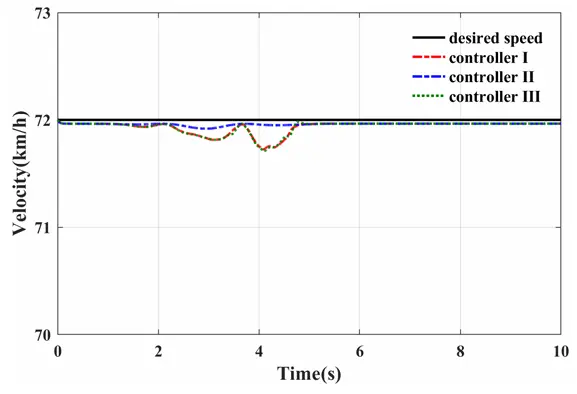

如图3和图4所示,控制器I和控制器Ⅲ在常规道路上均展现出优异的轨迹跟踪性能。相比之下,控制器Ⅱ仅能粗略地跟踪参考轨迹,其横向位移与实际轨迹和参考轨迹的横向位移呈现相似趋势,航向角同样如此。在纵向位置0-50米区间,控制器I与控制器Ⅲ的横向位置及航向角均与参考值极为接近。50-100米区间因道路曲率突变导致车辆偏离参考路径,但偏差始终处于可接受范围并最终收敛。通过局部放大图细察可发现,控制器I的实际路径更贴近参考路径。在纵向位置80-100米区间,控制器I的航向角误差小于控制器Ⅲ,且曲线更平滑。当车辆纵向位置处于100-200米区间时,三套控制器均逐步收敛至参考路径,但控制器Ⅱ的收敛速度最慢。表Ⅱ数据分析表明:控制器I具有最小的平均路径偏差和最小平均航向偏差。因此相较于控制器Ⅲ,控制器I的路径跟踪精度略优,而控制器Ⅱ表现最差。图5表明,在PID控制下,车辆的期望纵向速度72公里/小时能够被精确跟踪,且所有误差均未超过0.3公里/小时。

图5. 场景A下的纵向速度

图6. 场景A下的侧偏角

图7. 场景A下的横摆角速度

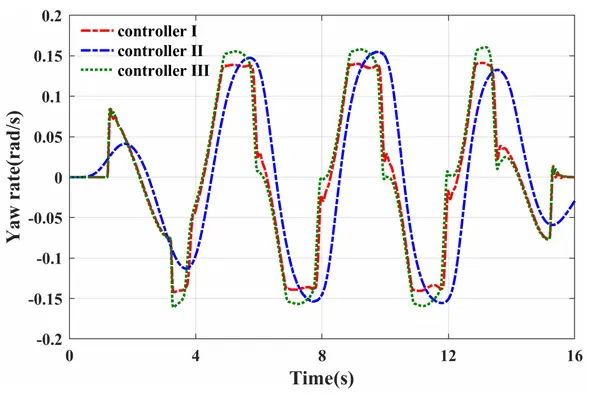

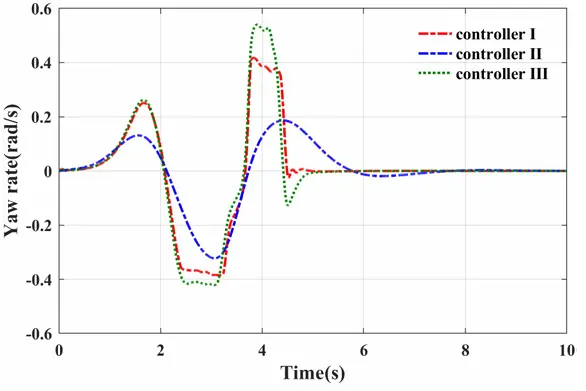

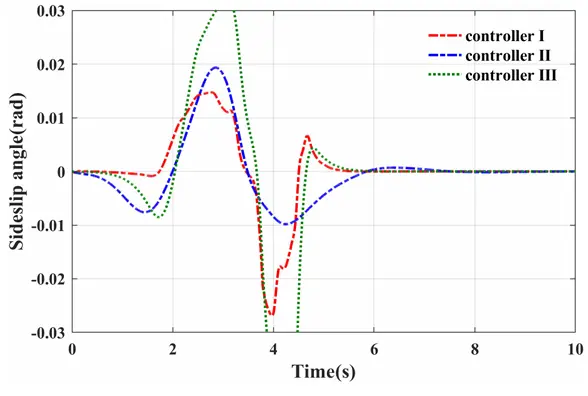

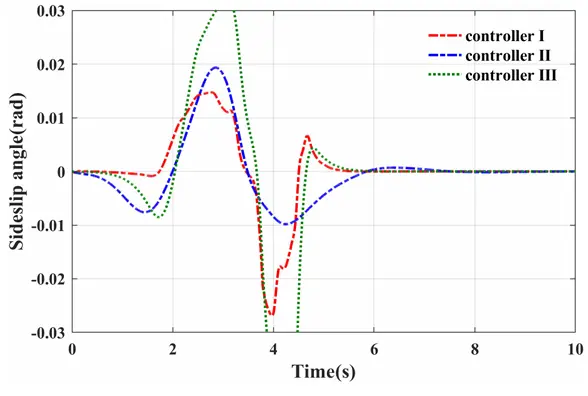

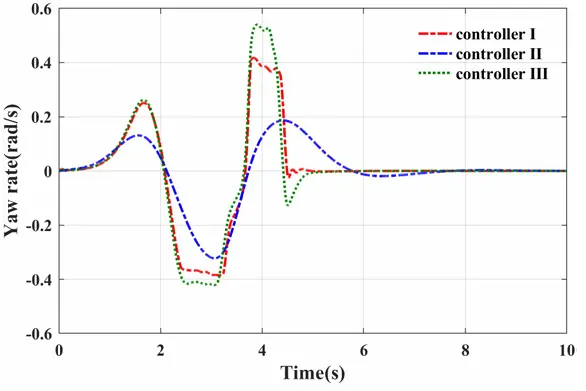

如图6和图7所示,三种控制器的稳定性表现存在显著差异,主要体现在两个关键指标:侧偏角和横摆角速度。当车辆沿DLC路径行驶时,在急转弯过程中侧偏角和横摆角速度可达到较大数值。控制器Ⅲ表现出更高的侧偏角和横摆角速度,最大侧偏角达0.0592 rad,最大横摆角速度达0.539 rad/s,表明其稳定性控制效能较弱。控制器Ⅱ虽侧偏角和横摆角速度数值相对较小,但在双车道变换后未能快速收敛至零。如前所述,控制器Ⅱ的路径跟踪能力不足,表明需提升协调控制性能。值得注意的是,控制器I能将侧偏角幅度有效控制在约0.025rad,同时将横摆角速度限制在特定范围内,峰值约为0.417rad/s。综上所述,本文基于三方博弈提出的协调控制策略,有效实现了多智能体系统的协同工作,在路径跟踪精度与车辆稳定性方面均展现出优异性能。

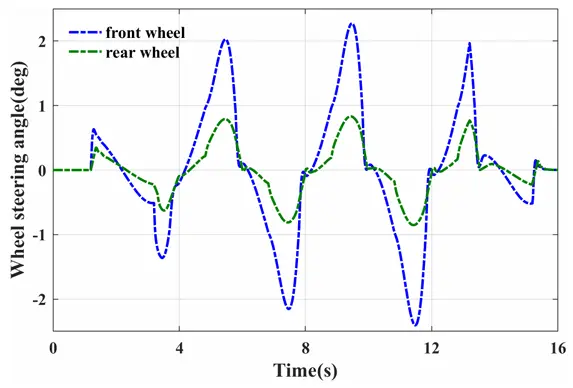

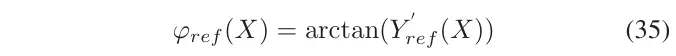

图8. 场景A下的前/后轮转向角

图8展示了三方博弈方法(控制器I)在双移线跟踪过程中前后轮转角的输入值。其变化规律与本节前文讨论的路径跟踪曲线及横摆角速度曲线相吻合。用于路径跟踪的前轮转角变化范围较大,最大值约为6°,而用于稳定控制的后轮转角相对较小,峰值约为2°。在此场景下,控制器I计算的前后轮转角通常遵循“前后轮转角同向变化”规律,这能显著提升车辆横向稳定性。但双移线条件下急转弯时,前后轮转角也会出现反向变化。这种反向变化增强了车辆转向灵敏度,提升了机动性。双移线工况下前后轮转角的变化曲线验证了控制器设计的合理性,有效实现了前后轮转角的精准分配。

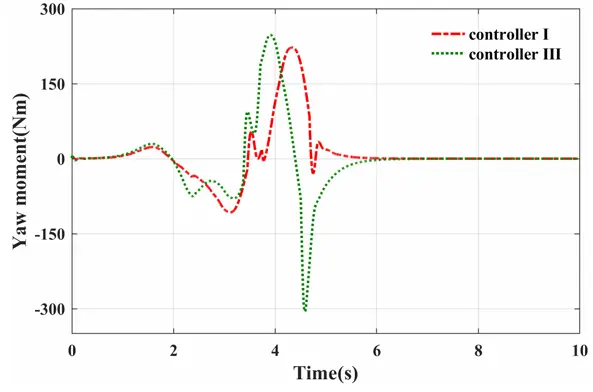

图9. 场景A下的附加横摆力矩

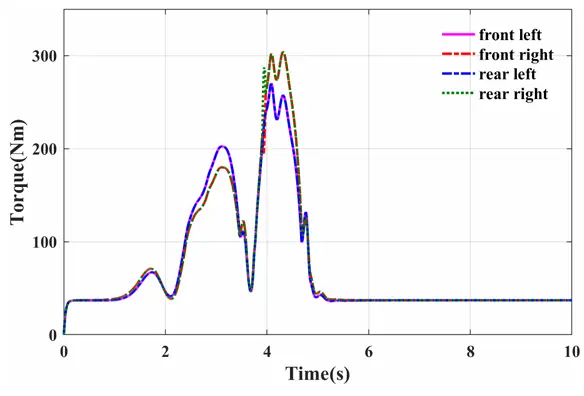

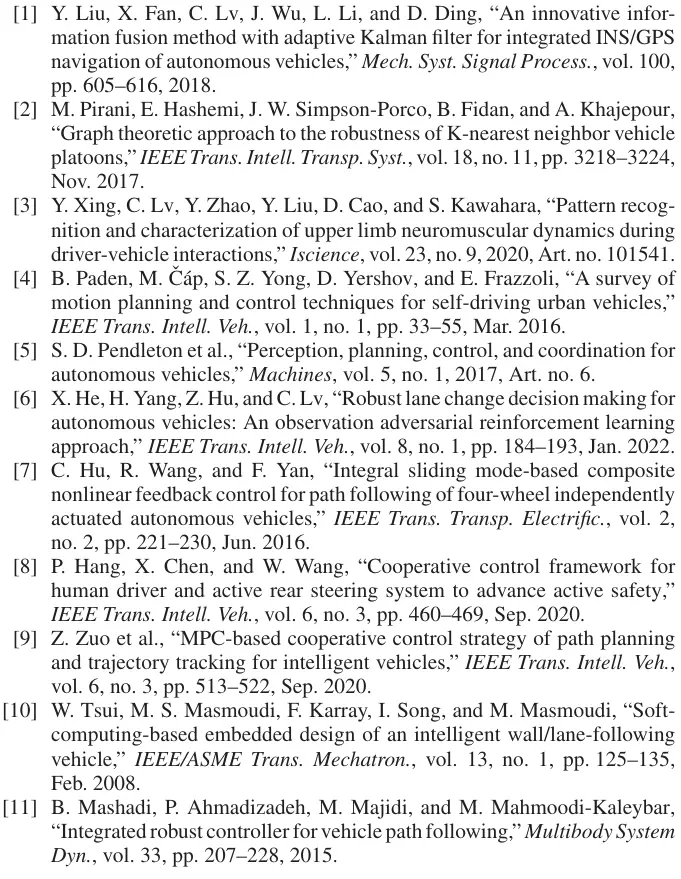

图10. 场景A下的四轮扭矩

图9展示了两种策略控制的附加横摆力矩,即所提三方博弈方法(控制器I)与解耦LQR方法(控制器Ⅲ)。对于解耦方法,为满足稳定性要求实施了更大的附加横摆力矩值。值得注意的是,基于三方博弈的方案能促进多智能体协同优化,从而实现更优控制水平——既有效满足路径跟踪与稳定性要求,又具备潜在节能效益。图10展示了四轮轮毂电机在双移线路径跟踪场景中的扭矩响应。四轮轮毂电机的扭矩组合使车辆在实现目标速度的同时,产生由上级协调控制器I设定的所需附加横摆力矩。在干燥路面行驶时,附加横摆力矩需求相对温和,主要通过四轮转向即可确保稳定性。

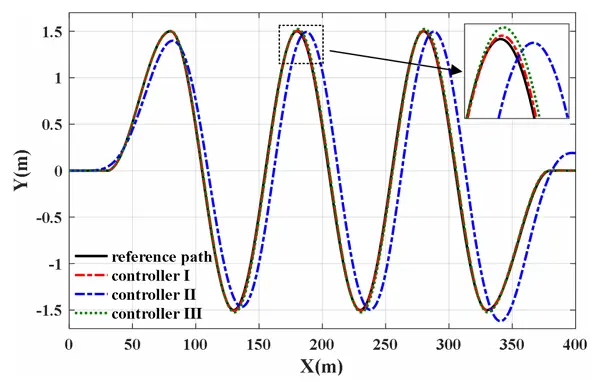

场景B:蛇形驾驶模拟

在此场景中,车辆精确地沿着附着力系数的路面追踪蛇形轨迹,目标纵向速度设定为90公里/小时。蛇形轨迹参考路径的横向位置与纵向位置之间的函数关系可表示如下:

参考航向角和纵向位置之间的函数关系可以使用(35)计算。

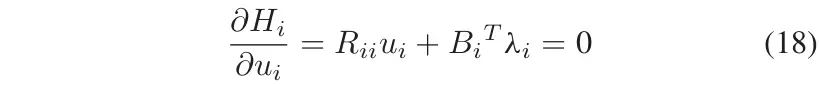

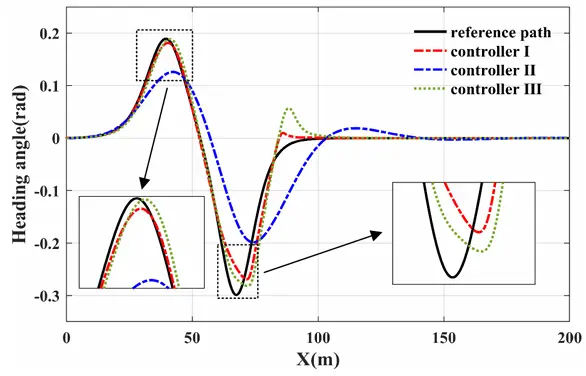

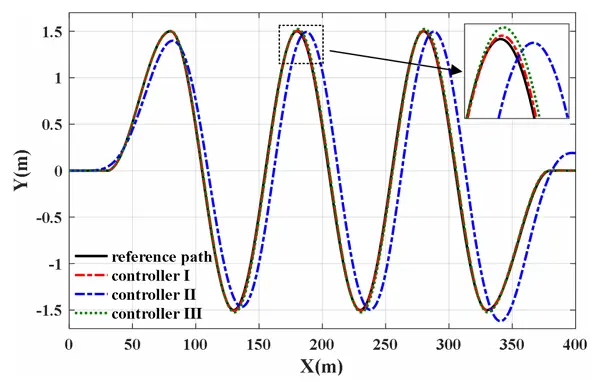

图11. 场景B下的位移

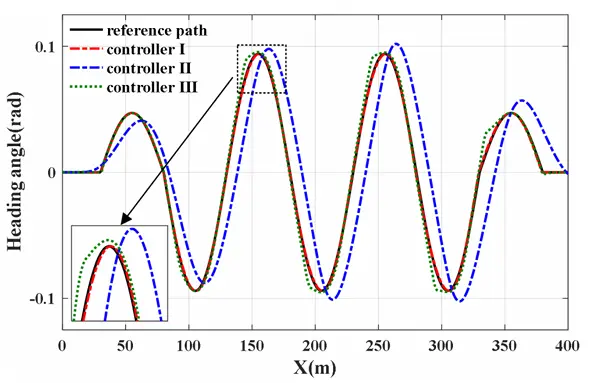

图12. 场景B下航向角

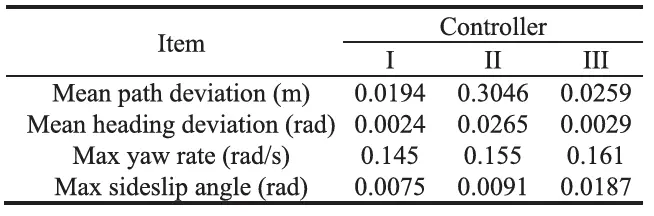

表Ⅲ 场景B的评价指标

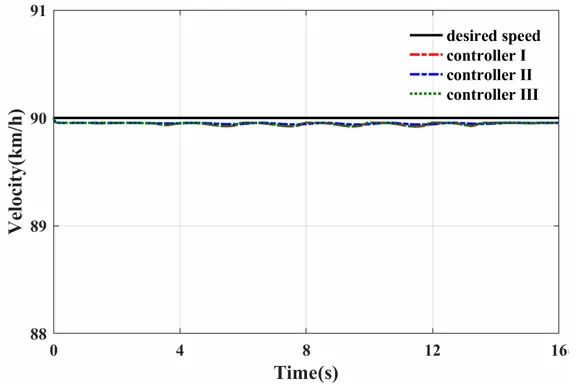

如图11和图12所示,在该工况下,控制器I和控制器Ⅲ的横向偏移量与航向角均与参考值高度接近。然而根据表Ⅲ数据,控制器I的平均路径偏差和平均航向偏差均小于控制器Ⅲ。对于控制器Ⅱ,其横向位移与航向角轨迹均与参考路径呈现相同趋势。但受路面低附着系数影响,该控制方法(控制器Ⅱ)在纵向行驶状态下存在车身横向位置与航向角响应滞后现象。通过局部放大图细察可知,基于三方博弈的提案方法(控制器I)展现出最高的路径跟踪精度。控制器Ⅱ的跟踪性能最差,平均路径偏差达0.3046m,平均航向偏差达0.0265rad。在路面摩擦力较低条件下,附加横摆力矩可补偿车辆转向不足,从而提升路径跟踪性能。如图13所示,目标速度90km/h的要求得到充分满足,且所有误差均未超过0.1km/h。

图13. 场景B下的纵向速度

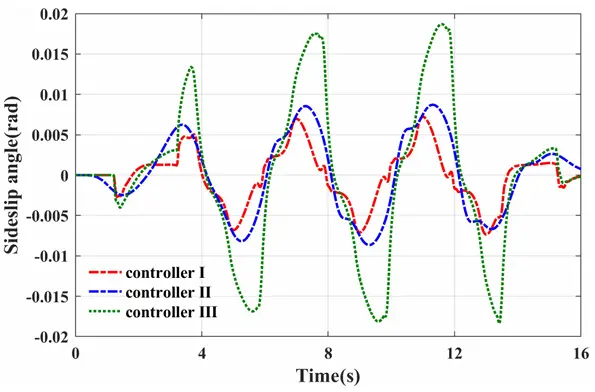

图14. 场景B下的侧偏角

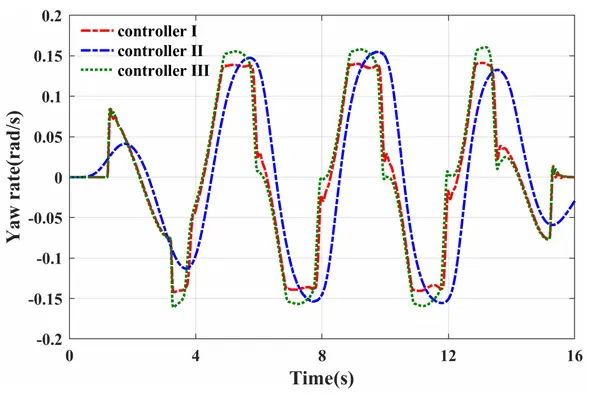

图15. 场景B下的横摆角速度

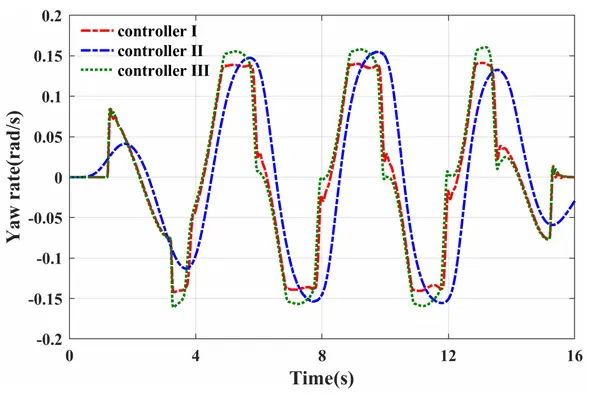

根据图14和图15可知,控制器I始终展现出最优的稳定性控制效果,确保侧偏角振幅不超过0.0075rad,并将横摆角速度限制在窄范围内,峰值值未超过0.15rad/s。如表III所示,控制器Ⅱ的最大侧偏角和最大横摆角速度分别为0.0091rad和0.155rad/s,表明其稳定性控制性能略逊于控制器I。同时控制器Ⅱ在横摆角速度收敛方面速度较慢,车辆完成变道后未能快速归零。控制器Ⅱ收敛速度较慢,稳定性控制表现略逊于控制器I。控制器Ⅲ侧偏角相对显著,最大值达0.0187 rad,是其他两者的两倍以上。控制器Ⅲ的横摆角速度也最高,达0.161 rad/s。综上所述,本文采用三方博弈方法提出的协调控制策略,在高速低附着系数的极端工况下仍展现出最佳控制性能。此外,相较于仅采用四轮转向的控制器Ⅱ,直接横摆力矩控制的引入显著提升了车辆的稳定性与路径跟踪精度。

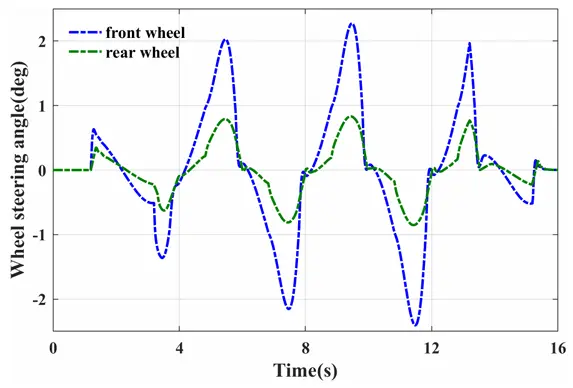

图16. 场景B下的前/后轮转角

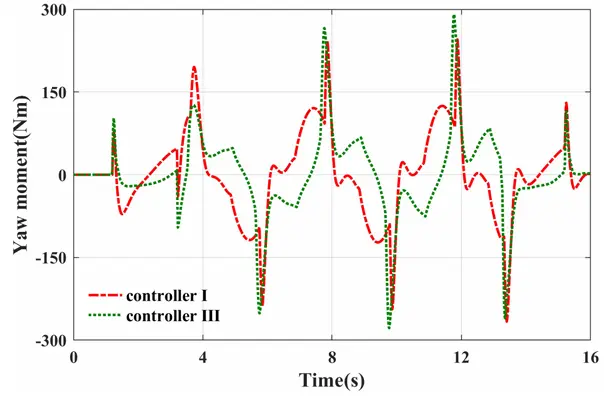

图17. 情景B下的附加横摆力矩

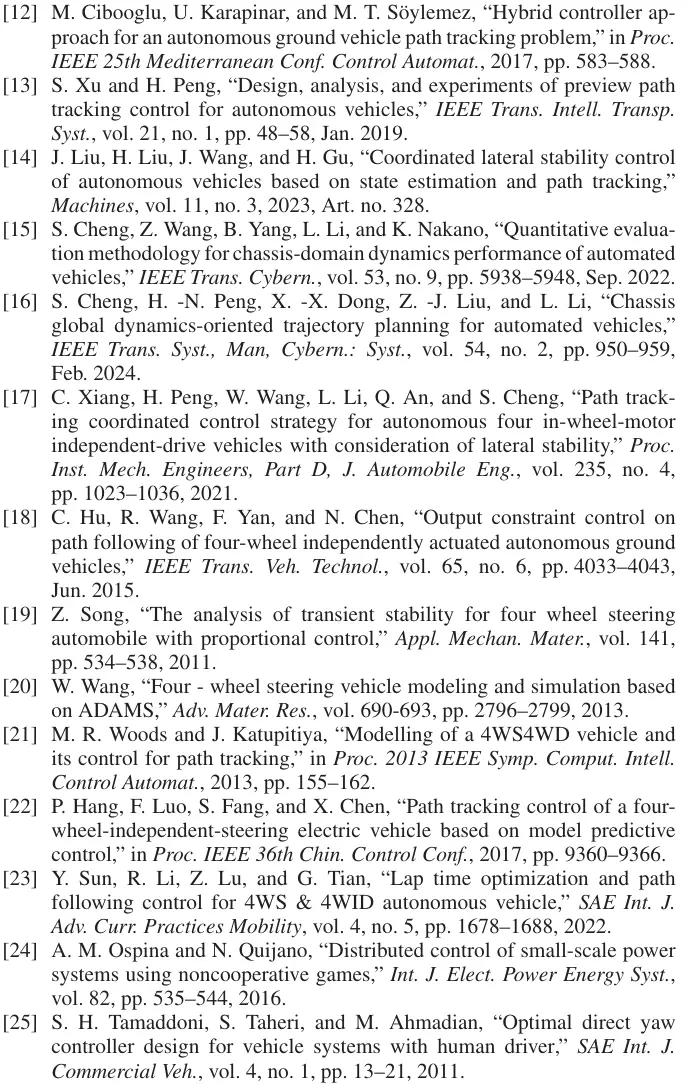

图18. 场景B下四轮扭矩

图16和图17展示了车辆在控制器I控制下沿蛇形路径行驶时,AFS和ARS的转向角输入以及附加横摆力矩输入。值得注意的是,前轮达到-2.4°的峰值转向角,而后轮的最大转向角为0.82°。在场景B中,由于车辆当前无需大幅转向,控制器I使前后轮转向角度同向,从而增强了车辆高速行驶的稳定性。蛇形路况下前后轮转向角的变化曲线进一步验证了控制器设计的合理性——前后轮转向角分配恰当。值得注意的是,当车辆在高速低附着力系数条件下运行时,可产生更大的附加横摆力矩以弥补四轮转向的不足,旨在提升车辆在极端工况下的路径跟踪精度与横向稳定性。图18展示了四轮轮毂电机在蛇形路径跟踪过程中的扭矩响应特性。

Ⅴ 结论

本文基于博弈论,研究并提出了一种适用于四轮转向四轮驱动智能车辆的路径跟踪与稳定性协调控制策略。针对四轮转向四轮驱动车辆,专门构建了兼顾稳定性的车辆动态与路径跟踪协调控制模型。在上层控制器中,将自动前轮转向(AFS)、自动后轮转向(ARS)与四轮独立转向(4WID)视为参与三方博弈的实体,运用非合作博弈理论。通过求解纳什均衡,确定了实现车辆路径跟踪所需的前后轮最佳转向角及附加横摆力矩。在下层控制器中,基于二次规划对四轮内置电机进行扭矩分配。

基于CarSim/Simulink联合仿真测试的结果表明,本文提出的协调控制方法在高附着力路面成功完成双车道变道跟踪,并在低附着力路面实现蛇形路径跟踪,展现出卓越的性能表现。该技术在自动驾驶车辆中充分释放了4WS+DYC技术的全部潜力。通过高效协调4WS-4WID车辆多执行器间的交互耦合关系,实现了精准的路径跟踪精度,同时提升了车辆稳定性。未来研究中,我们预期该控制策略可与路径规划方法结合,在高速高曲率路况下展现卓越性能。

参考文献

- 下一篇:暂无

- 上一篇:电动汽车车架强度性能分析

广告

广告 最新资讯

-

基于博弈论的四轮转向-四轮独立驱动自动驾

2025-11-05 11:01

-

电动汽车车架强度性能分析

2025-11-05 11:00

-

一汽成立新公司

2025-11-05 10:50

-

电动汽车车架刚度性能分析与对比

2025-11-04 16:56

-

重磅!吉利收购雷诺巴西26.4%股份!

2025-11-04 10:51

广告

广告