电动汽车车架模态性能分析

电动非承载式汽车车架作为电动汽车的重要部件,由于其在工作时承受了大部分整车部件的质量,因此车架将产生一定程度的弯曲与扭转变形。并且,来自不平路面的激励也将通过轮胎、减振器、钢板弹簧等部件传递到车架上。在车辆实际行驶过程中,车架所需的性能包括模态性能、刚度性能、强度性能和疲劳性能,这些性能对整车的安全性、操纵稳定性、舒适性和可靠性具有重要影响。因此,车架必须拥有良好的结构性能,其性能的好坏直接影响整车综合品质的优劣。本章将基于第 2章建立的有限元模型和多体动力学模型,完成对电动汽车车架各个性能的有限元分析。分析结论将为后续的电动汽车车架结构优化工作打下基础,电动汽车车架的各性能仿真值将为优化分析提供参考。

注:本文节选自《新能源汽车车架设计 结构性能与多目标协同优化研究》,由机械工业出版社出版

本书适用于对新能源汽车结构设计及优化技术感兴趣的读者,包括开发人员、设计人员、科研工作者等。本书还适用于有相关知识背景的从业人员。点击下方链接直播购买此书。

《新能源汽车车架设计 结构性能与多目标协同优化研究》目录前言

第1章 绪论1

1.1 新能源汽车行业发展概述1

1.2 国内外相关研究现状4

1.2.1 车架优化研究5

1.2.2 车架性能研究6

1.2.3 多目标优化研究8

1.3 研究价值分析11

1.4 主要内容概述11

1.4.1 主要研究内容11

1.4.2 主要分析内容12

第2章 多体动力学模型的建立与验证13

2.1 整车多体动力学模型建立的理论基础13

2.2 基础车前悬架多体动力学模型建立与验证15

2.2.1 基础车前悬架多体动力学模型的建立15

2.2.2 基础车前悬架多体动力学模型的验证17

2.3 基础车后悬架多体动力学模型建立与验证20

2.3.1 基础车后悬架多体动力学模型的建立20

2.3.2 基础车后悬架多体动力学模型的验证21

2.4 基础车多体动力学模型建立与验证22

2.4.1 基础车车架柔性体的建立22

2.4.2 基础车多体动力学模型的建立28

2.4.3 基础车多体动力学模型的验证29

2.5 电动汽车多体动力学模型的建立32

2.5.1 电动汽车动力学模型的建立32

2.5.2 电动汽车强度载荷分解多体动力学模型的建立33

2.5.3 电动汽车疲劳载荷分解多体动力学模型的建立34

2.6 本章小结34

第3章 电动汽车车架结构性能的研究35

3.1 电动汽车车架模态性能分析35

3.2 电动汽车车架刚度性能分析与对比36

3.2.1 基础车车架弯曲刚度分析37

3.2.2 基础车车架扭转刚度分析38

3.2.3 电动汽车车架刚度性能分析40

3.3 电动汽车车架强度性能分析40

3.3.1 电动汽车车架强度载荷的获取40

3.3.2 电动汽车车架强度分析方法44

3.3.3 电动汽车车架静态工况强度分析48

3.3.4 电动汽车车架制动工况强度分析50

3.3.5 电动汽车车架上跳工况强度分析52

3.3.6 电动汽车车架转弯工况强度分析54

3.3.7 电动汽车车架转弯制动工况强度分析56

3.3.8 电动汽车车架后制动工况强度分析58

3.3.9 电动汽车车架车轮上抬工况强度分析60

3.4 电动汽车车架路谱疲劳性能分析62

3.4.1 疲劳累计损失理论62

3.4.2 疲劳分析方法63

3.4.3 材料疲劳参数的确定63

3.4.4 道路谱载荷的采集67

3.4.5 疲劳载荷循环次数的确定73

3.4.6 电动汽车车架疲劳载荷的获取78

3.4.7 电动汽车车架疲劳性能的分析81

3.5 本章小结82

第4章 电动汽车车架多目标优化83

4.1 电动汽车车架参数化建模84

4.1.1 网格变形技术84

4.1.2 参数化模型的建立84

4.2 电动汽车车架多目标优化91

4.2.1 试验设计方法91

4.2.2 设计变量的选择分析94

4.2.3 优化问题的定义101

4.2.4 近似模型的建立方法102

4.2.5 近似模型的误差分析105

4.2.6 多目标优化分析108

4.3 电动汽车车架优化前后性能对比分析111

4.3.1 模态性能对比分析111

4.3.2 刚度性能对比分析112

4.3.3 强度性能对比分析113

4.3.4 疲劳性能对比分析116

4.3.5 质量属性对比分析117

4.4 本章小结118

第5章 电动汽车车架试验验证119

5.1 车架台架试验验证119

5.1.1 模态试验119

5.1.2 刚度试验120

5.2 整车道路耐久试验验证123

5.2.1 试验准备123

5.2.2 试验方法123

5.2.3 试验结果125

5.3 本章小结127

第6章 总结与展望128

6.1 总结128

6.2 主要研究价值129

6.3 研究成果的拓展129

6.4 未来技术发展分析130

6.4.1 模块化车架的设计130

6.4.2 新材料的应用130

6.4.3 新技术的融合131

参考文献133

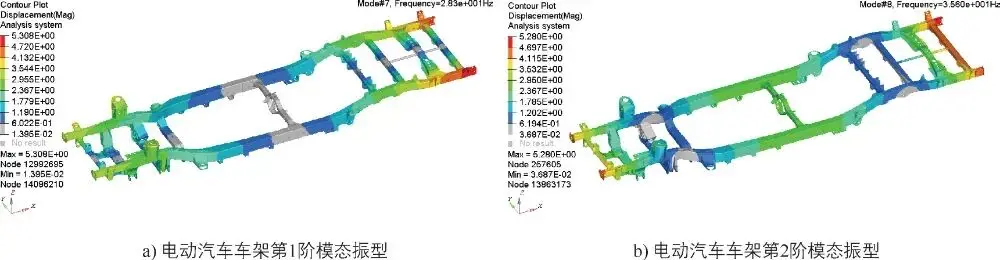

电动汽车车架模态性能分析

采用基础车的模态性能分析方法,基于电动汽车车架有限元模型,对其进行自由模态性能分析,提取车架弯曲扭转模态固有频率。电动汽车车架的模态频率及振型如图 3-1所示,其中电动汽车车架的第 1阶扭转模态频率为 28.3Hz,电动汽车车架的第 1阶垂向弯曲模态频率为35.6Hz,电动汽车车架的第 1阶横向弯曲模态频率为 40.3Hz,电动汽车车架的第 2阶横向弯曲模态频率为 56.2Hz,电动汽车车架的第 2阶扭转模态频率为 68.9Hz,电动汽车车架的第 2阶垂向弯曲模态频率为 81.6Hz。电动汽车车架前 6阶模态频率及其振型见表 3-1。

图 3-1电动汽车车架模态频率及振型图

图 3-1电动汽车车架模态频率及振型图(续)

表 3-1电动汽车车架前 6阶模态频率及其振型表述

| 阶数 | 模态频率 /Hz | 振型表述 | 最大振幅 /mm |

| 第 1 阶 | 28.3 | 1 阶扭转 | 5.31 |

| 第 2 阶 | 35.6 | 1 阶 Z 向弯曲 | 5.28 |

| 第 3 阶 | 40.3 | 1 阶 Y 向弯曲 | 3.34 |

| 第 4 阶 | 56.2 | 2 阶 Y 向弯曲 | 4.20 |

| 第 5 阶 | 68.9 | 2 阶扭转 | 5.70 |

| 第 6 阶 | 81.6 | 2 阶 Z 向弯曲 | 5.19 |

通过分析电动汽车车架的模态振型图可知,其主振型均比较光滑,没有发生突变,并且其前 6阶固有频率均大于不平路面的激励频率(25Hz),能够有效避免发生共振风险,因此电动汽车车架的模态性能符合动态特性设计要求。

内容简介:本书以新能源汽车产业发展状况为背景,总结新能源汽车开发过程中存在的问题,并以车架结构性能为分析目标,层层递进引入研究相关的理论基础、技术方案、设计方法及其发展趋势。具体来说,本书根据产品开发流程介绍了新能源汽车的发展背景、相关的软件、硬件及算法基础。在此基础上,本书沿着新能源汽车开发的技术路线,结合多体动力学与有限元法,重点介绍了车架的载荷获取方法以及结构性能分析方法,并基于车架结构性能的分析,对车架多性能匹配的优化策略进行研究,建立了适用于电动汽车车架的多目标优化方法及流程,为电动汽车车架的开发提供技术支持和理论依据。另外,本书还介绍了上述开发及测试所用的工具及操作流程,帮助读者进行实践。最后,本书展望了新能源汽车技术未来的发展趋势以及需要解决的问题。

本书适用于对新能源汽车结构设计及优化技术感兴趣的读者,包括开发人员、设计人员、科研工作者等。本书还适用于有相关知识背景的从业人员。

点击以下链接购买

作者简介

余祯琦:博士、高级工程师、九三学社社员。以第一作者发表SCI论文1篇,EI论文3篇,以第一发明人授权发明专利2项,参与完成国家自然科学基金1项,参与完成多项企业乘、商用车型开发,获得中国数字仿真科技卓越应用奖1项、企业科技进步二等奖2项、三等奖1项、科技创新大赛优胜奖1项、优秀创新团队称号1次。

本书由机械工业出版社出版,本文经出版方授权发布。

广告

广告 最新资讯

-

面向自动驾驶系统的人工智能数据集评估建议

2025-11-03 21:06

-

电动汽车车架模态性能分析

2025-11-03 21:04

-

一汽车项目落地南京,项目总投资约40亿元!

2025-11-03 21:04

-

全球86个品牌角逐 东风胜利轮胎入选2025中

2025-11-03 17:11

-

一汽车项目落地南京,项目总投资约40亿元!

2025-11-03 11:51

广告

广告