工业金属激光切割过程中的纳米颗粒排放

空气中悬浮颗粒物对人体健康和环境影响与其粒径密切相关,粒径不仅决定了它在空气中的行为,也是影响其潜在毒性的一个重要因素。超细颗粒物(UFPs)相比于它的质量浓度,其超高的数量浓度和巨大的表面积更深受关注。这些超级颗粒物可以沉积在肺部深处,并可能进入血液,引发炎症和氧化应激反应,进而与多种疾病相关。鉴于这些风险,了解超细颗粒物的排放和暴露水平对公共健康至关重要(2019 年ILAQH 关于环境超细颗粒物的白皮书)。因此,评估工业纳米颗粒排放的潜在风险是全域工作场所安全评估的重要组成部分。

为什么粒径重要:超细颗粒物的毒性

Why Size Matters: The Toxicity of Ultrafine Particles

本文通过一个案例研究,探讨了工业不锈钢激光切割工业设定过程中产生的纳米颗粒物暴露,其带来的潜在健康风险。本文收集了金属切割操作过程中数据来评估工人的纳米颗粒物暴露水平。该研究受到纳米颗粒排放评估技术(NEAT)的启发,该技术由 NIOSH(美国国家职业安全与健康研究所)纳米技术现场研究团队开发,用来评估工作场所空气中的纳米材料浓度。NIOSH 推荐采用“多指标方法”,结合颗粒数量、粒径、质量和表面积等参数。因为超细颗粒物的浓度会随着时间和空间的变化产生波动。所以实时测量对于确保高精度和可重复性至关重要。(M. Methner et al., 2010, Part A & B)。

案例研究:测量激光切割过程中纳米颗粒物排放

Case Study: Measuring Nanoparticle EmissionsDuring Laser Cutting

该部分实验由Košice理工大学工业工程学院和斯洛伐克欧洲科学与研究所合作完成,研究成果于 2024 年在捷克气溶胶学会年会上发表。

研究方法

Methodology

研究展示的案例是一个关于在不锈钢激光切割过程中接触纳米材料可能对健康造成潜在影响的研究。它采集了数据来分析金属切割操作过程中工人的暴露水平情况。它采用了 NIOSH 纳米技术现场研究团队开发的纳米颗粒排放评估技术(NEAT),评估工作场所空气中的纳米材料浓度。NIOSH 推荐采用“多指标方法”,包括颗粒数量、粒径、质量和表面积等参数。

本研究使用了两种先进的便携式仪器,监测标准激光切割操作过程中的颗粒排放:

-

光学颗粒物粒径谱仪(OPS)3330:测量大范围内的颗粒粒径和浓度。

-

NanoScan SMPS™ 3910:专门用于检测粒径下限 10 nm 的纳米颗粒。

仪器被放置在激光切割机的上方,每隔一分钟进行一次测量。实验首先建立了室内空气质量的基线(背景颗粒粒径分布 PSD 和背景颗粒数量浓度 PNC),然后集中关注了连续 36 分钟激光切割操作期间的排放情况。

关键发现

Key Findings

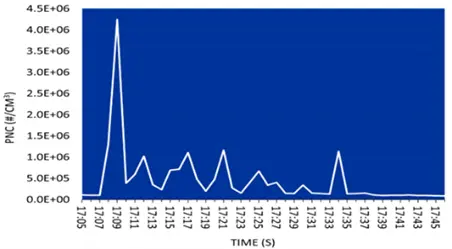

测量结果显示,整个生产区域的超细颗粒物数量浓度显著升高。背景颗粒数量浓度在 110,000 #/cm³ 左右波动,没有低于 100,000 #/cm³ 的读数。尽管目前没有针对超细微粒的正式职业限值,但这一浓度令人担忧。作为对比,世界卫生组织的指南指出,颗粒数量浓度超过 10,000 #/cm³(24 小时平均值)或 20,000 #/cm³(1 小时平均值)可能带来健康风险。

图 1:激光切割操作一小时内释放的 10-300 nm 粒径范围内颗粒的总数量浓度。

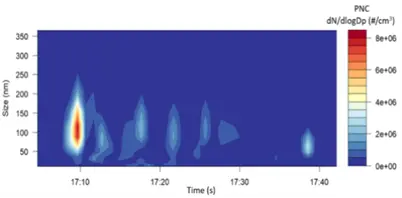

在连续激光切割过程中,采样区的颗粒数量浓度超过了 100 万 #/cm³,在操作开始时达到 400 万 #/cm³ 的峰值。几乎所有排放的颗粒均小于 250 nm,峰值集中在 65 nm 和 100 nm。

这一趋势在整个测量期间持续存在,且与切割操作的活跃阶段相对应。

图 2:激光切割操作过程中颗粒浓度和粒径随时间的等高线图。

相比于纳米颗粒物的质量浓度。它的高表面积展现出更强的生物活性,这无疑增加了暴露工人的潜在健康风险(Gurr et al., 2005)。

高数量浓度纳米颗粒排放

High Number of Nanoparticles Emitted

从标准日常操作的金属激光切割过程测量显示,工业生产排放高浓度的纳米颗粒数量。由于颗粒排放的间隔与切割操作密切相关,因此应考虑采取适当的减排措施。一项关于激光切割过程中的减排设施研究,报告了颗粒数量浓度低于 5000 #/cm³,这表明存在降低排放的潜力。然而,为了获得更全面的理解,建议进行包括详细的化学分析在内的进一步研究。

参考文献:

Gurr, J.R., Wang, A.S., Chen, C.H., & Jan, K.Y. (2005). Ultrafine titanium dioxide particles in the absence of photoactivation can induce oxidative damage to human bronchial epithelial cells. Toxicology,213(1-2),66-73. https://doi.org/10.1016/j.tox.2005.05.007

Methner M. et al., 2010, “Nanoparticle Emission Assessment Technique (NEAT) for the Identification and Measurement of Potential Inhalation Exposure to Engineered Nanomaterials — Part A,” Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 7: 127-132.

Methner M. et al., 2010, “Nanoparticle Emission Assessment Technique (NEAT) for the Identification and Measurement of Potential Inhalation Exposure to Engineered Nanomaterials —Part B: Results from 12 Field Studies,” Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 7: 163–176.

White paper on ambient ultrafine particle evidence for policy makers. Queensland University of Technology's International Laboratory for Air Quality and Health (ILAQH), 2019, https://research.qut.edu.au/ilaqh/2019/11/08/white-paper-on-ambient-ultrafine-particle-evidence-for-policy-makers-published-on-the-efca-website/

WHO Global Air Quality Guidelines, 2021, https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228

广告

广告 最新资讯

-

直播|经纬恒润:车载光通信的开发与测试

2026-01-22 18:49

-

车载光通信走向实车验证

2026-01-22 18:48

-

解析GB/T 47001-2025智能网联汽车数字身份

2026-01-22 14:48

-

解析 GB 39901-2025:轻型汽车自动紧急制动

2026-01-22 14:47

-

基于GB 24407-2025的专用校车安全技术深度

2026-01-22 14:47

广告

广告