技术进步还是噱头包装?新能源车卷风阻要卷到哪一步

从冷门参数到KPI标配:风阻系数的“主角化”

风阻系数(Cd值)曾经只是少数工程师在风洞中默默优化的数据,如今却被放到了每场新车发布会的C位。以往风阻优化多作为技术背后的辅助指标,而在新能源时代,它摇身一变,成为衡量车型“是否先进”的象征。根据行业报道,目前主流新能源品牌在宣传中频繁亮出0.21Cd甚至0.19Cd的数据,试图用更低的数字打动消费者、彰显技术力。虽然数值很低,但造型夸张,牺牲了实用性。但这背后,除了技术进步外,是否也存在对“可宣传性”过度解读的问题?

风阻,曾经与汽车无关

在汽车工业的早期阶段,空气动力学并非核心关注点。彼时的车企更专注于提升车身强度与发动机性能,而空气阻力只是“飞机工程师”的事。风阻优化在很长时间内都被边缘化,几乎没有进入汽车研发的主要流程。

事实上,最早的风洞技术确实源自航空领域。早在1897年,英国工程师弗朗西斯·赫伯特·温厄姆就为飞机研究设计了首个实验风洞。这一设施长期服务于飞行器设计,直至20世纪30年代,奔驰率先将风洞用于汽车测试,才真正开启了车用空气动力学的探索之路。

风阻真正登上汽车工程舞台,还要等到1970年代的石油危机。油价飙升倒逼车企追求更高的燃油经济性,空气阻力开始被视为影响能耗的重要因素。1980年,美国汽车工程师学会(SAE)发布了关键性标准——SAE J1263,这是首个系统化评估汽车滚动阻力和空气阻力的测试规范,确立了通过滑行法在实际道路或试验场地测量风阻的标准流程,为风阻工程化奠定了基础。

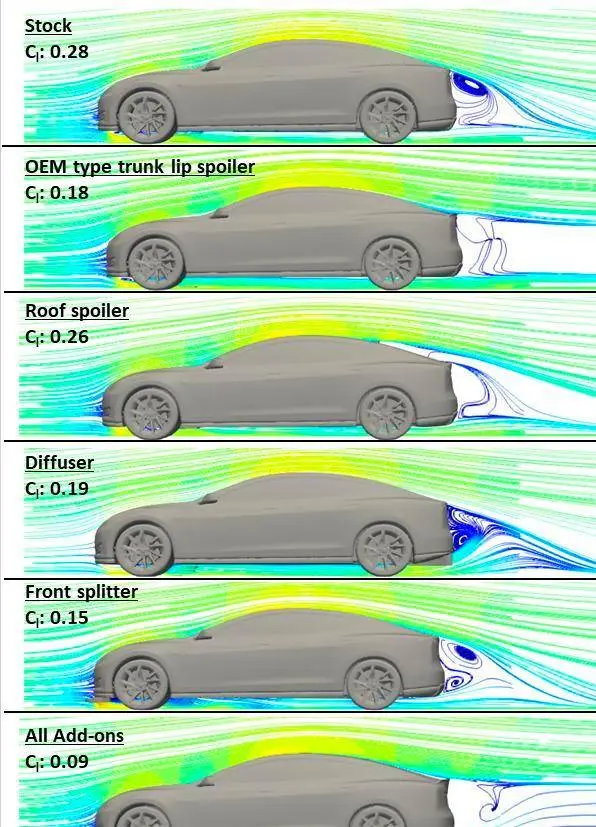

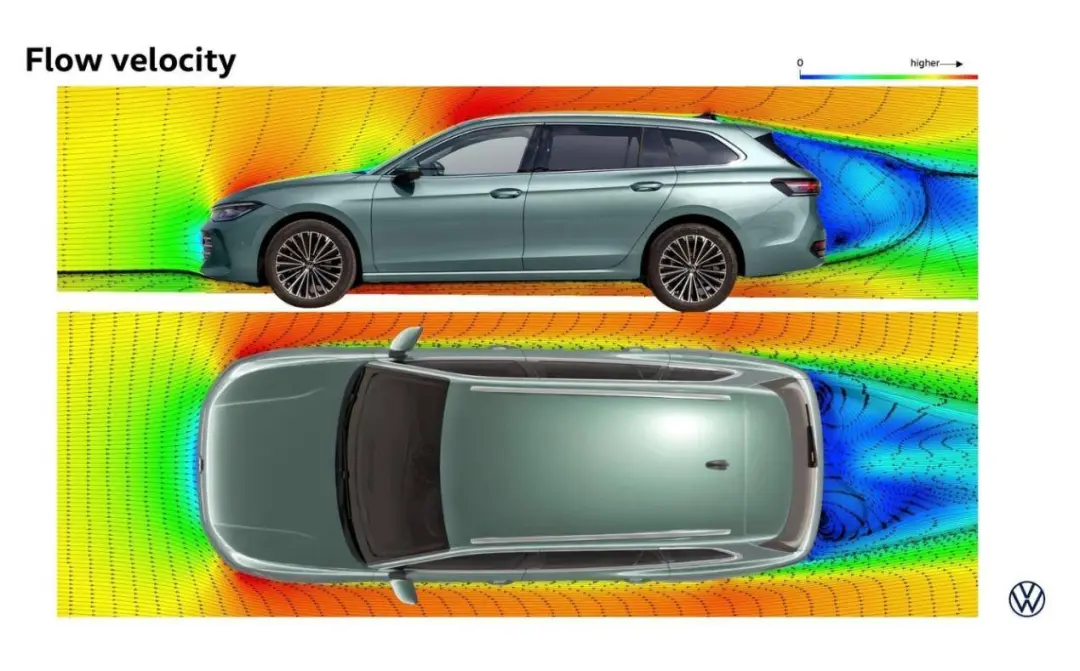

从奔驰最早在20世纪30年代启用风洞,到如今国产品牌动辄建起超大CFD仿真集群、启动千吨级一体压铸平台(如极氪、小鹏等),风阻优化确实得到了前所未有的系统性推动。例如,一些头部车企的仿真精度已接近98%,风阻模拟建模时间压缩一半,硬件设计也通过隐藏式门把手、主动格栅、车尾扰流等方案实现结构级别的优化。然而,0.01Cd的改善,在用户体验中真的值得为此牺牲便利性和可靠性吗?这正是目前行业争议的焦点。

性能提升还是心理安慰?“数字”背后的实际收益

在高速场景中,风阻确实与电动车续航有直接关系。有数据显示,在120km/h的恒速行驶状态下,每降低0.01Cd,车辆可获得约10~16km的额外续航提升。如果整体风阻系数下降0.09Cd,理论上可拉长超过100km的续航表现。正因如此,许多企业将风阻作为技术研发和品牌宣传的“双重利器”,甚至专门开发模块化外观件,只为多挤出0.005Cd。

但行业研究也揭示了另一个维度:在市区等低速工况下,风阻对电耗影响微乎其微,隐藏门把手节省的电量甚至不足0.3度电,转化为约5~6km续航。因此,消费者在日常驾驶中的实际感知远小于数据所呈现的差异。若过度追求极限风阻数值,一些车企将部分控制部件深藏于中控菜单或APP内,不仅牺牲了直觉操控,还影响了行车安全。此类“为风阻让位”的设计,在遭遇现实使用场景时,开始受到质疑。

从技术到市场的“扭曲”:风阻优化走到哪一步了?

在技术发展与宣传诉求的交汇处,风阻系数逐渐从一个“优化维度”演变成一场“数字竞赛”。行业目前缺乏统一风阻测试标准。即便测试方法是公开的,不同风洞或仿真环境下的误差仍可达0.01Cd以上,容易被企业选择性引用“最优值”进行包装。

随着技术趋于透明,真正的挑战已不在于“能否做到”,而在于“该不该这么做”。一个风阻值的提升是否以损害用户交互为代价?宣传中所展示的低Cd值是否具备可复制性?这些问题都在考验新能源车企在工程理性与市场导向之间的平衡能力。正如行业专家所言:“风阻不是万能钥匙,它只是影响性能的一个变量,不该替代用户真实需求。”

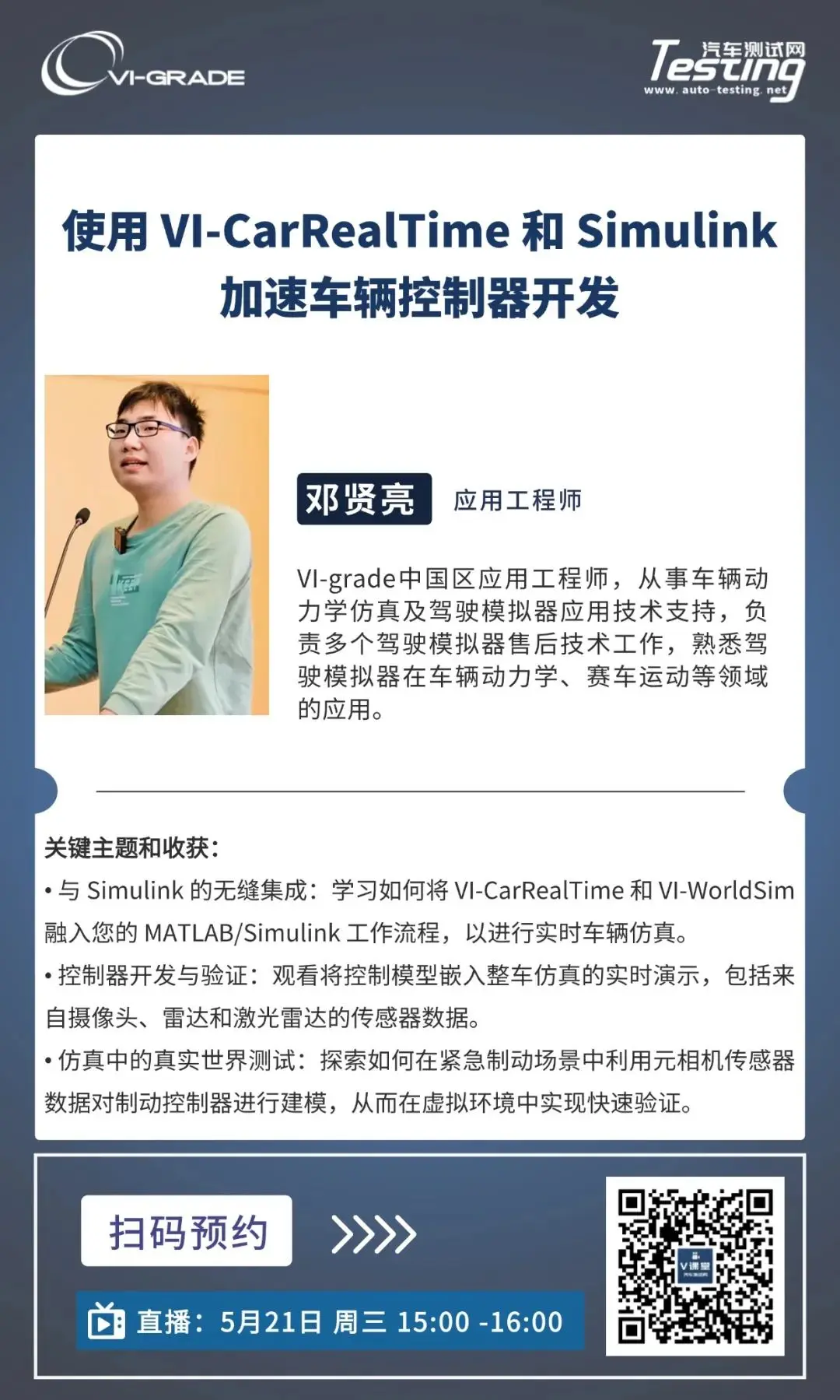

直播|使用 VI-CarRealTime 和 Simulink 加速车辆控制器开发

广告

广告 最新资讯

-

【新品上市】电阻计RM3546:重新定义焊接质

2026-01-23 11:24

-

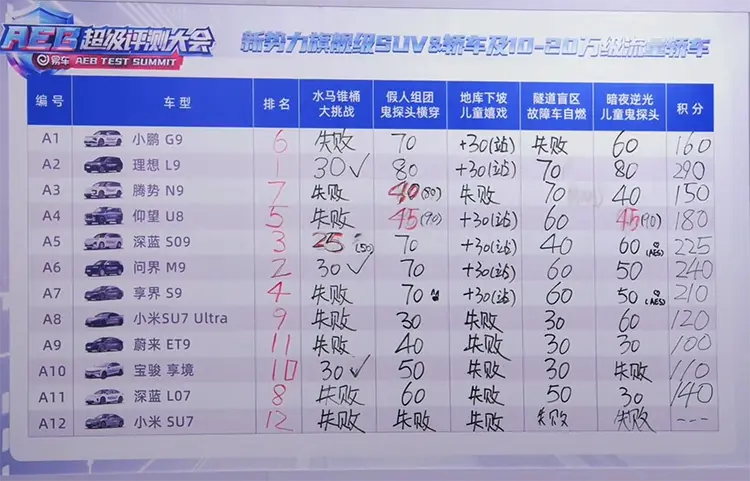

智能安全配置迈向“主流标配”:C-IASI安全

2026-01-23 11:14

-

直播|经纬恒润:车载光通信的开发与测试

2026-01-22 18:49

-

车载光通信走向实车验证

2026-01-22 18:48

-

解析GB/T 47001-2025智能网联汽车数字身份

2026-01-22 14:48

广告

广告