从“双耳时间差”到“元宇宙”:听觉如何塑造空间感?

作者:Matthias Scholz

用户界面设计师、应用声学博士

我们听觉系统有一个非常强大的能力——定位声源的位置。

无论是在交通安全导航,还是在游戏、家庭影院中营造逼真声场,声音的空间属性都至关重要。

我们如何定位声音?

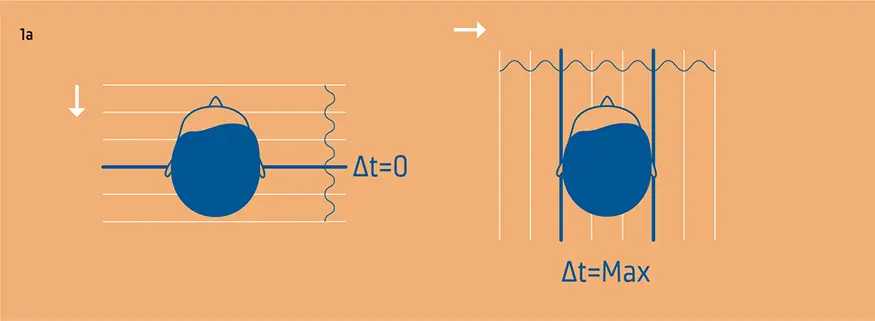

首先,听觉系统会利用双耳时间差(图1a)。

正前方或正后方传来的声音会同时到达双耳。但如果声源偏左或偏右,声音就会先后到达两只耳朵,产生微小的时间差。从另一个角度看,双耳接收到的其实是同一声音的不同相位。

两耳时差 图1a:当声音来自前方,双耳时间差为零(左)。当声音来自侧面,头的尺寸约为20厘米,声速为340米/秒,最大时差为0.58毫秒(右)

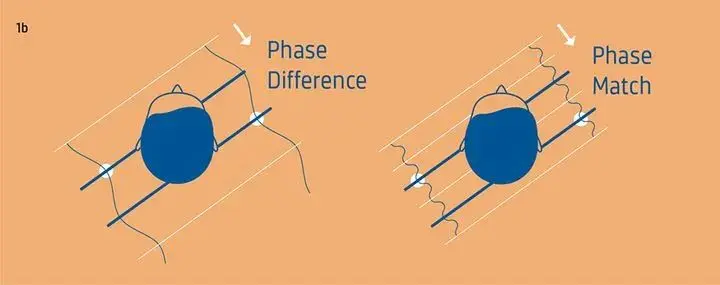

在低频情况下,我们的大脑能很好地解析相位差。但频率升高后,波长可能短于头部尺寸,导致双耳接收到的相位出现混淆,甚至出现“虚假匹配”(图1b)。

两耳相位差 图1b:通常耳朵会感测到相位差(左),根据频率和入射角度,它们可以检测到虚假相位匹配(右)。

幸运的是,我们还有第二条线索:头部遮挡效应。

当声音从侧面传来,头部会在另一侧形成“声影区”。频率越高,遮挡效果越明显。低频声音波长较长,能绕过头部,双耳听到的声音强度相近;而高频声音波长较短,会被头部阻挡,导致远离声源的那只耳朵听到的声音变弱。

此外,耳廓的形状也会提供重要的频谱线索。

耳廓不仅会阻挡非正前方的高频声,其复杂结构还会对声音进行反射和滤波,增强或减弱某些频率。你可以试着转动头部感受一下:当偏离声源时,高频会略微减弱——这种细微变化平时不易察觉,却是定位声源的重要依据。

双耳声记录和重放

我们通常需要双耳才能获得真实的空间听感,因为左右耳的听觉差异是定位声源最强的线索。而正前方或正后方声源最难定位,因为双耳接收的信息非常相似。

更重要的是,我们的方向感很大程度上基于个人经验,与头部、耳廓、耳道的大小和形状密切相关。听觉系统会逐渐建立一个“参考数据库”,比如“从后方传来的声音听起来较闷”。因此,要想实现逼真的空间声效,就必须还原听觉系统所期待的全部信息。

目前主流的双耳声记录与重放技术使用“人头与躯干模拟器”(HATS)采集声音,再通过耳机回放。这种方式能高度还原人与声场的交互,广泛应用于声学主观评价,属于静态双耳声重放。

而随着 “元宇宙” 兴起,AR/VR 场景中我们希望能实现动态双耳声重放:头部转动时,声音方向也随之变化;或同一段音频在不同虚拟环境中呈现不同效果……这些都要求声音系统能实时响应听者动作与环境参数。

由此可见,我们之所以能精准地感知声源方位,得益于听觉系统与大脑对多种线索的复杂集成与解码。这项看似本能的能力,其背后是生命演化的奇迹。而双耳声技术的目标,正是为了在虚拟世界中忠实地复现这一奇迹。

理解并模拟我们的听觉,不仅是为了更好的产品,更是为了拓展人类感知世界的维度,让技术在追寻“真实”的道路上不断前行。

广告

广告 编辑推荐

最新资讯

-

PHUD 真的不受管吗?——前方视野“透明区

2026-02-03 12:55

-

不是造型问题,而是生命通道——GB 48001-2

2026-02-03 12:55

-

2026中国汽研汽车指数最新批次测评结果发布

2026-02-03 11:05

-

联合国汽车法规 R10:车辆电磁兼容性统一批

2026-02-03 09:32

-

联合国汽车法规 R9:L2、L4和L5类车辆噪声

2026-02-03 09:31

广告

广告